カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2026年2月 (1)

- 2026年1月 (15)

- 2025年12月 (26)

- 2025年11月 (29)

- 2025年10月 (31)

- 2025年9月 (30)

- 2025年8月 (25)

- 2025年7月 (2)

- 2025年6月 (3)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (3)

- 2025年3月 (3)

- 2025年2月 (4)

- 2025年1月 (4)

- 2024年12月 (3)

- 2024年11月 (4)

- 2024年10月 (4)

- 2024年9月 (2)

- 2024年8月 (2)

- 2024年7月 (3)

- 2024年6月 (3)

- 2024年5月 (3)

- 2024年4月 (6)

- 2024年3月 (7)

- 2024年2月 (4)

- 2024年1月 (5)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (3)

- 2023年10月 (3)

- 2023年9月 (2)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (5)

- 2023年5月 (8)

- 2023年4月 (8)

- 2023年3月 (10)

- 2023年2月 (10)

- 2023年1月 (27)

- 2022年10月 (3)

- 2022年9月 (2)

- 2022年7月 (3)

- 2022年6月 (1)

- 2022年5月 (2)

- 2022年4月 (2)

- 2022年3月 (1)

- 2022年1月 (1)

- 2021年12月 (3)

- 2021年11月 (2)

- 2021年10月 (2)

- 2021年9月 (1)

- 2021年7月 (1)

- 2021年6月 (1)

- 2021年5月 (5)

- 2021年4月 (4)

- 2021年3月 (10)

- 2021年2月 (7)

- 2021年1月 (5)

- 2020年12月 (1)

- 2020年11月 (2)

- 2020年10月 (6)

- 2020年9月 (6)

- 2020年8月 (9)

- 2020年7月 (4)

- 2020年6月 (3)

- 2020年5月 (4)

- 2020年4月 (3)

- 2020年3月 (3)

- 2020年2月 (3)

- 2020年1月 (7)

- 2019年11月 (4)

- 2019年10月 (5)

- 2019年9月 (2)

- 2019年8月 (5)

- 2019年7月 (8)

- 2019年6月 (5)

- 2019年5月 (9)

- 2019年4月 (7)

- 2019年3月 (4)

- 2019年2月 (2)

- 2019年1月 (3)

- 2018年12月 (2)

- 2018年11月 (4)

- 2018年10月 (8)

- 2018年9月 (3)

- 2018年8月 (4)

- 2018年7月 (5)

- 2018年6月 (2)

- 2018年5月 (7)

- 2018年4月 (7)

- 2018年3月 (6)

- 2018年2月 (9)

- 2018年1月 (8)

- 2017年12月 (12)

- 2017年11月 (9)

- 2017年10月 (13)

- 2017年9月 (15)

- 2017年8月 (19)

- 2017年7月 (12)

- 2017年6月 (16)

- 2017年5月 (8)

- 2017年4月 (20)

- 2017年3月 (14)

- 2017年2月 (7)

- 2017年1月 (11)

- 2016年12月 (6)

- 2016年11月 (7)

- 2016年10月 (9)

- 2016年9月 (5)

- 2016年8月 (4)

- 2016年7月 (8)

- 2016年6月 (6)

- 2016年5月 (16)

- 2016年4月 (9)

- 2016年3月 (10)

- 2016年2月 (10)

- 2016年1月 (8)

- 2015年12月 (7)

- 2015年11月 (10)

- 2015年10月 (13)

- 2015年9月 (8)

- 2015年8月 (3)

- 2015年7月 (15)

- 2015年6月 (17)

- 2015年5月 (16)

- 2015年4月 (20)

- 2015年3月 (18)

- 2015年2月 (14)

- 2015年1月 (6)

- 2014年12月 (3)

- 2014年11月 (9)

- 2014年10月 (9)

- 2014年9月 (8)

- 2014年8月 (1)

- 2014年7月 (1)

- 2014年6月 (13)

- 2014年5月 (11)

- 2014年4月 (12)

- 2014年3月 (5)

- 2014年2月 (7)

- 2014年1月 (10)

- 2013年12月 (6)

- 2013年11月 (4)

- 2013年10月 (6)

- 2013年9月 (7)

- 2013年8月 (5)

- 2013年7月 (5)

- 2013年6月 (8)

- 2013年5月 (5)

- 2013年4月 (6)

- 2013年3月 (4)

最近のエントリー

HOME > スタッフブログ > アーカイブ > 院長 佐久眞ブログ: 2025年10月 > 3ページ目

スタッフブログ 院長 佐久眞ブログ: 2025年10月 3ページ目

【症例紹介】肩の痛みで夜も眠れなかった女性が、整体で回復した理由

「寝返りを打つたびに肩がズキッと痛む」「服を着るときに腕が上がらない」。

そんな肩の痛みで悩む方はとても多いです。

今回は、実際に当院へ来られた50代女性の症例をもとに、肩の痛みの原因と改善のプロセスをお伝えします。

■ 症例の概要

-

患者:50代女性・主婦

-

主訴:右肩の強い痛み、夜間痛で眠れない、洗濯物を干せない

-

経過:整形外科を受診し「異常なし」と診断。

湿布と痛み止めを処方されたが改善せず、2か月以上痛みが続いたため来院。

本人は「もう年齢のせいだから仕方ないのかな」と不安を抱えていました。

■ 初回検査で見えてきたこと

検査をすると、肩関節の可動域は大きく制限されており、

肩関節周囲炎(いわゆる五十肩)の典型的な状態でした。

加えて、肩甲骨の動きが悪く、背中の筋膜が硬直していたこと、

さらに長年の猫背姿勢により首から胸にかけての神経・血流が圧迫されていることも分かりました。

つまり「肩だけが悪い」のではなく、姿勢・筋膜・神経のトリプル要因で痛みが悪化していたのです。

■ 施術の流れ

1. 痛みを和らげるためのアプローチ

最初の段階では、無理に動かさず、**筋膜リリースと温熱療法(インディバ)**で血流を改善。

夜の痛みが和らぎ、少し眠れるようになりました。

2. 可動域改善

炎症が落ち着いてきた段階で、肩甲骨まわりの調整と胸郭の開放を行いました。

特に肩甲骨の動きを取り戻すことが重要で、呼吸に合わせたストレッチを取り入れました。

3. 自律神経へのアプローチ

この方は「夜になると痛みが強くなる」タイプで、自律神経の乱れが影響していました。

そこで、腹式呼吸とリラックスを促す施術で副交感神経を優位にし、睡眠の質を高めました。

4. 自宅でのセルフケア指導

「壁を使った肩のストレッチ」「タオルを使った肩甲骨運動」を宿題としてお願いしました。

これにより施術効果の持続性が大幅にアップ。

■ 経過と結果

-

2回目来院後:夜間の痛みが軽減し、眠れるようになった

-

4回目来院後:洗濯物を干す動作がスムーズに

-

2か月後:肩の可動域がほぼ正常に戻り、痛みは日常生活で気にならないレベルに

本人からは「もっと早く来ればよかった」「あの痛みから解放されただけで毎日が楽になった」

と嬉しい声をいただきました。

■ 肩の痛みが改善しなかった理由

このケースで見えてきたのは、肩の痛みは「肩だけ」では解決しないということです。

整形外科では骨や関節に異常がなければ「異常なし」とされますが、

実際は筋膜の癒着、姿勢の歪み、自律神経の乱れが大きな要因になっています。

肩の痛みを根本から改善するには、

-

炎症を抑える

-

筋膜と関節の動きを取り戻す

-

神経や血流の通りを良くする

この3段階が不可欠なのです。

■ あなたへのメッセージ

「肩が痛いけど、年齢のせいだから仕方ない」

そう思っている方は多いですが、実際は改善できるケースが大半です。

-

夜に痛くて眠れない

-

腕が上がらず、服を着るのがつらい

-

病院で異常なしと言われたけど痛みが続く

もし1つでも当てはまるなら、放置せず専門的なケアを受けることをおすすめします。

肩の痛みは生活の質を大きく下げますが、正しいアプローチをすれば改善し、

「もう年だから」と諦めなくてもいいのです。

肩の痛みに悩んでいる方は、ぜひ一度ご相談ください。

あなたの痛みの原因を一緒に探し、安心できる生活を取り戻すお手伝いをします。

(ちゅ楽)

2025年10月 8日 07:04

足のしびれの原因と改善法 ~神経・血流・姿勢から考える~

「最近、足がしびれる」「歩いていると足がジンジンしてくる」──そんな経験はありませんか?

足のしびれは一時的な疲労や血流不足で起こることもありますが、

慢性的に続く場合は 神経圧迫や循環不良、自律神経の乱れ など、体の深い部分に問題が隠れている可能性があります。

本記事では、整体の専門視点から「足のしびれの原因」と「改善のヒント」を詳しく解説します。

足のしびれを引き起こす主な原因

1. 神経圧迫(坐骨神経痛・椎間板ヘルニア)

最も多い原因が、腰や骨盤周辺での 神経圧迫。

特に「坐骨神経痛」は有名で、腰椎から足先まで伸びる長い神経が圧迫されることで、

太ももやふくらはぎ、足の甲にかけてしびれが広がります。

・腰椎椎間板ヘルニア

・腰部脊柱管狭窄症

なども代表的な疾患です。

2. 血流障害

冷えや長時間の同じ姿勢、動脈硬化などで血流が滞ると、足先に酸素や栄養が届きにくくなり、しびれが出ます。

特に女性は冷え性が多いため注意が必要です。

3. 姿勢の乱れと筋緊張

猫背や反り腰など、悪い姿勢が続くと腰から足にかけての筋肉が過緊張し、神経や血管を圧迫してしびれを招きます。

デスクワークやスマホ使用で前かがみ姿勢が続く人は要注意です。

4. 自律神経の乱れ

自律神経は血流や体温調整を担っています。

ストレスや不眠、ホルモンバランスの乱れで交感神経が優位になると、

末端の血流が悪くなり、冷えやしびれを感じやすくなります。

放置するとどうなる?

「そのうち治るだろう」と放っておくと、しびれは進行して日常生活に大きな支障をきたします。

・歩行障害

・夜間の強いしびれで眠れない

・慢性腰痛や股関節痛の併発

といった悪循環に陥るケースも少なくありません。

自分でできるチェックポイント

-

片足だけしびれるのか、両足なのか

-

腰やお尻の痛みを伴うか

-

安静にしていてもしびれるか、動いたときだけか

-

冷えやむくみを感じるか

これらを観察することで、原因のヒントが見えてきます。

改善のためのセルフケア

-

姿勢改善

背骨をまっすぐに保つ習慣が大切。座るときは骨盤を立てて、腰に負担をかけないようにしましょう。 -

ストレッチと軽い運動

太ももの裏(ハムストリングス)やお尻(梨状筋)のストレッチで神経圧迫を和らげることができます。 -

温めるケア

お風呂やカイロで腰やお尻、ふくらはぎを温めると血流改善につながります。 -

整体・専門ケア

慢性的なしびれはセルフケアだけでは改善しきれないことが多いため、

整体やボディケアで骨格・筋肉・神経のバランスを整えることが効果的です。

まとめ

足のしびれは「ただの疲れ」ではなく、神経・血流・姿勢・自律神経 の複合的な問題であることが多いです。

放置すれば慢性化し、歩行や生活の質を大きく下げてしまいます。

「しびれが続いている」「改善のきっかけがほしい」と感じている方は、

早めに専門家へ相談し、根本から整えるケアを取り入れてみてください。

(ちゅ楽)

2025年10月 7日 06:38

【胃腸の不調】ストレスと自律神経の乱れが引き起こす"隠れ不調"とは?

最近「胃が重い」「お腹の調子が悪い」と感じませんか?

「最近食欲がない」「胃が重い」「下痢と便秘を繰り返す」…そんなお悩みを抱えていませんか?

一見、食べ過ぎや冷えが原因のように思えますが、

実はストレスによる自律神経の乱れが大きく関与しているケースが増えています。

現代女性の3人に1人が、慢性的な胃腸不調を抱えていると言われています。

にもかかわらず、病院で検査しても「異常なし」とされることも多いのです。

その裏には、「機能性ディスペプシア」や「過敏性腸症候群」など、自律神経の影響による機能的な不調が潜んでいるのです。

胃腸と自律神経の深いつながり

自律神経には「交感神経(緊張・活動モード)」と「副交感神経(休息・消化モード)」があります。

本来、食後は副交感神経が優位になり、消化管の蠕動運動が活発になって食べ物をスムーズに処理します。

しかし、仕事・家事・人間関係などのストレスで交感神経が優位に偏り続けると、消化管の動きが抑制され、

-

胃もたれ

-

胸やけ

-

食欲不振

-

便秘や下痢

といった不調が現れやすくなるのです。

放置すると怖い“胃腸の乱れ”

「ちょっと疲れているだけ」と放置すると、慢性的なストレス状態が続き、以下のような悪循環に陥ります。

-

胃酸過多による胃炎・逆流性食道炎

-

栄養吸収不良 → 肌荒れ・髪のパサつき・疲労感

-

自律神経失調症 → 不眠・頭痛・動悸

つまり胃腸の不調は、体全体の不調のサインでもあるのです。

セルフチェック ― あなたの胃腸は大丈夫?

次の項目にいくつ当てはまりますか?

-

食後にすぐ胃が重くなる

-

少量で満腹になりやすい

-

下痢と便秘を繰り返す

-

ストレスでお腹が痛くなる

-

検査では「異常なし」と言われたが不調が続く

3つ以上当てはまる場合、ストレス性の胃腸不調の可能性が高いです。

改善のカギは「自律神経」と「腸内環境」

胃腸の不調を改善するために大切なのは、薬だけに頼らず自律神経と腸内環境を整えることです。

1. 呼吸法で副交感神経を活性化

深い腹式呼吸は迷走神経を刺激し、消化管の働きを促します。

2. 温活で血流改善

お腹や腰回りを温めると内臓の血流が良くなり、胃腸機能が回復しやすくなります。

3. 発酵食品と食物繊維を意識

ヨーグルト、納豆、野菜、海藻類は腸内細菌を整え、便通改善にもつながります。

4. 姿勢改善と整体

猫背や巻き肩は胃腸を圧迫します。整体で胸郭や骨盤を整えると、

呼吸と血流がスムーズになり胃腸の負担が減ります。

専門家のケアを取り入れる選択肢

セルフケアで改善しない場合は、整体やアロマ、インディバなどで自律神経のバランスを整えることも効果的です。

特に腹部や背部の筋緊張を和らげる施術は、消化管の働きをサポートします。

「ただの胃の不調」と軽く見てしまうと、全身の不調につながりかねません。

まとめ ― 胃腸は“心と体のバロメーター”

胃腸の調子は、あなたの体と心の状態を映す鏡です。

-

ストレスをため込みやすい

-

休んでも疲れが抜けない

-

肌や髪の調子が悪い

これらは「胃腸からのSOS」かもしれません。

胃腸を整えることは、美容・健康・メンタルケアすべての基盤。

今こそ、あなたの体の声に耳を傾けてみませんか?

(ちゅ楽)

2025年10月 6日 08:10

【感謝】10月5日、ちゅ楽は17周年を迎えました。

10月5日は、整体&フィトアロマテラピー ちゅ楽の誕生日。

おかげさまで、無事に17周年を迎えることができました。

この日、いつもご来店くださっているお客様から、立派な胡蝶蘭をいただきました。

玄関いっぱいに広がるそのピンクの花を見た瞬間、胸が熱くなりました。

「ここまで続けてこられたのは、お客様に支えられてきたから」

そう、あらためて感じる日になりました。

■ 胡蝶蘭に込められた“想い”

胡蝶蘭の花言葉は、「幸福が飛んでくる」。

長く咲き続けるその姿から、“繁栄”や“感謝”の象徴として贈られることも多い花です。

今回いただいた胡蝶蘭も、お客様が「17周年のお祝いに」とわざわざご用意くださったものでした。

忙しい中で私たちのことを思い出し、足を運んでくださったこと。

それだけで本当にうれしく、心の底から感謝の気持ちでいっぱいになりました。

玄関に飾ると、来店されるお客様が「わぁ、すごい!」と笑顔に。

サロン全体が華やかになり、まるで「おめでとう」という言葉が空間全体に響いているようでした。

■ 17年という月日の重み

17年前、ちゅ楽は青葉台という場所で、夫婦2人で始まりました。

「疲れを癒したい」「心までほぐれる場所をつくりたい」

その想いだけで走り続け、振り返ればたくさんの出会いと学びがありました。

時代の変化とともに、お客様の悩みも変わってきました。

肩こりや腰痛だけでなく、今では「眠れない」「ストレスが抜けない」「頭が重い」といった

“脳や神経の疲れ”を訴える方が増えています。

だからこそ、今年10月から新たに「脳疲労ケア」コースをスタートしました。

17年目を迎えた節目に、これまで以上に“心と体の両面から癒す”という理念を形にしたい。

そんな想いで始めた新メニューです。

■ 支えてくださるお客様へ、感謝を込めて

長く通ってくださっているお客様の中には、開業当初から17年間変わらずご来店くださっている方もいらっしゃいます。

「ここに来るとホッとする」「佐久眞さんに会うと安心する」

そんな言葉をいただけるたび、やってきてよかったと心から思います。

一方で、最近は口コミや紹介で初めて来店される方も増えてきました。

皆さんそれぞれに、長年の悩みや疲れを抱えています。

そうした方が、帰るころには笑顔で「楽になった」と言ってくださる瞬間——

それが、私たちにとって何よりの喜びです。

■ これからのちゅ楽

これからも、青葉台の皆さまに「体だけでなく心も軽くなるサロン」として寄り添っていけるよう努めてまいります。

肩こり・腰痛・不眠・ストレス・脳疲労など、どんな不調でもお気軽にご相談ください。

一人ひとりに合わせた施術と、心を込めた時間をお届けします。

また、17周年を記念して10月限定で「脳疲労ケアコース」がお得に体験いただけます。

ぜひこの機会に、“脳が休まる感覚”を体験してみてください。

■ 最後に

胡蝶蘭を贈ってくださったお客様、

そしていつも足を運んでくださるすべての方々へ——

本当にありがとうございます。

ちゅ楽は、皆さまの「元気な毎日」を支える場所であり続けます。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

(ちゅ楽)

2025年10月 5日 08:00

10月スタート!脳疲労ケアで"脳のスイッチ"をリセットする -- 効果10選と科学的な裏付け

忙しい毎日、PC・スマホ・家事・育児――。

気づけば「考える力が落ちた」「やる気が出ない」「夜眠れない」と感じていませんか?

それは単なる「疲れ」ではなく、**脳疲労**が蓄積しているサインかもしれません。

「ちゅ楽」では10月より「脳疲労ケア」を正式導入します。

内容は①ボディケア+ヘッドケアと②アロマ+ヘッドケア(香りで自律神経に働きかけながらヘッドケア)

の2種類の施術コースです。ここでは、来店の動機になる“効果10選”を専門用語もやさしく解説します。

脳疲労ケアで期待できる効果 10選

1)ストレスホルモン(コルチゾール)の低下 → 緊張感が減る

頭部をほぐすことで自律神経に働きかけ、コルチゾールやノルエピネフリンといった

ストレス関連ホルモンの低下が報告されています。

短時間の頭皮マッサージで心理的緊張が下がるデータがあります。

2)睡眠の質向上(入眠・深睡眠が整う)

アロマテラピーは不眠や睡眠の質改善に有効であるというエビデンスが複数あります。

ニオイコブシなどリラックス系の精油を使うと、入眠しやすくなるという報告が一定数あります。

施術中の香り+ヘッドケアで“眠りスイッチ”を作ります。

3)自律神経バランスの安定(心拍変動など)

手技による頭部をほぐすことは迷走神経や副交感神経を刺激し、心拍変動などの自律神経指標が改善する研究があり、

リラックス状態を作りやすいことが示唆されています。

施術後に「ほっとする」「肩の力が抜ける」感覚はここから来ます。

4)集中力・認知機能の回復(脳の“オン”を取り戻す)

血流改善やリラクゼーションにより、日中の集中力や作業効率が上がる方が多く報告されています。

近年の研究では、マッサージが日中の脳活動を整え、覚醒度のコントロールに寄与する可能性が示されています。

5)頭痛・眼精疲労の軽減(首肩〜頭の筋緊張を緩める)

頭皮・首・肩の筋膜やトリガーポイントにアプローチすることで、血行が改善し、

眼精疲労や緊張性頭痛が和らぐケースが多いです。

特にデスクワークで首が張る方に実感が早いです。

6)気分・情緒の安定(不安・イライラの減少)

香り(嗅覚)は情動を司る脳の部分に直接アクセスします。

アロマを組み合わせたヘッドケアは、不安感やイライラを減らす効果が複数のレビューで示されています。

気持ちが落ち着くと行動にも前向きさが戻ります。

7)首肩の可動域改善・慢性疲労感の軽減

ボディケアで胸郭や肩甲骨周りを整え、続けてヘッドケアで神経の反射を整えると、

首の動きがスムーズになり、日中の疲労感が減ります。

改善は“段階的”ですが再発予防にもつながります。

8)“脳の老廃物”クリアの補助(初期研究の示唆)

最近の動物実験レベルの研究では、頭部・頸部の手技(リンパ・流れの改善)が

脳の代謝・排泄に良い影響を与える可能性が示唆されています。

これはまだ発展段階の研究ですが、睡眠改善と併せて脳の回復を後押しする理論的背景の一つです。

※過度な期待は禁物です

9)ホルモンバランスの二次的改善(睡眠→ホルモン→回復)

睡眠の質が上がると成長ホルモンなどの分泌が整い、筋・靭帯・脳の回復が促されます。

直接的にホルモンを「増やす」より、睡眠を介した“回復力の底上げ”が現実的な効果です。

10)美容効果(血色・肌の調子・髪の状態の改善)

頭皮血流が改善すると、局所の栄養循環が良くなり、顔色や頭皮・髪の調子に良い影響が期待できます。

精油の抗酸化・抗炎症作用を示すレビューもあり、リラックスしながら美容ケアにもなる点が魅力です。

どうして

「ボディ+ヘッド」「アロマ+ヘッド」

が効くのか?簡単に解説

-

ボディケア(筋の調整・肩甲骨・胸郭調整)は「構造」(姿勢・血流)の問題に働きかけます。

-

ヘッドケア(ドライヘッドや頭皮マッサージ)は「神経・血流・感覚刺激」で脳の緊張を直接緩めます。

-

アロマは嗅覚を通して情動系に短絡的に影響し、リラックスをさらに深めます。

これらを組み合わせることで、構造→血流→神経→情動という複数経路から“脳の回復環境”を作れるのが強みです。

施術の流れ(目安)と頻度の目安

-

カウンセリング(脳疲労の症状チェック)

-

ボディケアorアロマ(肩甲骨・胸郭・首の筋膜ケア)

-

ヘッドケア(頭皮・側頭部~後頭部の丁寧な手技)

頻度は週1回×4〜6回で変化を感じる方が多く、その後はメンテナンス月1回程度が目安です。

勿論、効果は1回の施術で実感できます。

こんな方におすすめ

-

日中すぐ集中力が切れる

-

眠っても疲れが取れない/寝つきが悪い

-

イライラしやすく仕事に支障が出る

-

頭が重い・首肩こりが抜けない

上記に当てはまる方は、脳疲労ケアで“改善の出口”が見つかる可能性があります。

自宅でできる“ミニ脳疲労ケア”

(3分でできる)

-

深呼吸(4秒吸って6秒吐く)×5回で副交感神経へ切替。

-

首の軽い後屈・側屈ストレッチ(血流改善)。

-

アロマディフューザーやティッシュに1滴のラベンダーを置く(就寝前)。

※精油は低刺激な品質の良いものを薄めて使用してください。

まとめとご案内

脳疲労は見えにくく、放置するとQOL(生活の質)を確実に下げます。

10月から始まる当店の「脳疲労ケア」は、

科学的に示唆されている“自律神経・睡眠・血流”の改善経路を押さえたオーダーメイド施術です。

まずは、自分の脳がどれだけ「軽く」なるかを体験してください。

施術中は会話なしでしっかりリラックスする形も可能です。(その場合は、施術者に申し出てください。)

※注意:本文で引用した研究は「示唆」を与えるものが多く、個人差があります。

重篤な症状(急激な認知低下、強い頭痛やめまい、意識障害など)がある場合は必ず医療機関を受診してください。

(ちゅ楽)

2025年10月 4日 08:25

頭痛と自律神経 ― 慢性的な痛みの裏にある本当の原因とは

「頭がズキズキする…」「こめかみが締め付けられるように痛い」――

そんな頭痛に悩む30〜50代の女性は非常に多く、実際に厚生労働省の調査でも

日本人の約4人に1人が慢性的な頭痛持ちだとされています。

頭痛と聞くと「肩こり」「眼精疲労」「ホルモンバランス」が原因と思われがちですが、

見落とされやすいのが自律神経の乱れです。

自律神経は、私たちが生きていくために必要な呼吸・心拍・血流・体温調整などを24時間働き続けてコントロールしています。

この神経バランスが崩れることで、頭痛が慢性化してしまうケースは少なくありません。

本記事では、頭痛と自律神経の関係をわかりやすく解説し、セルフチェックや改善のヒントをお届けします。

頭痛の種類と自律神経の関わり

頭痛は大きく3つに分類されます。

-

緊張型頭痛

後頭部から首にかけて重だるい痛みが出るタイプ。

長時間のデスクワークやスマホ操作で首・肩がこり、血流が悪くなることで発症します。

交感神経が優位になりすぎることが引き金になるケースが多いです。 -

片頭痛(偏頭痛)

こめかみから目の奥にかけてズキズキと脈打つように痛むのが特徴。

血管が拡張しすぎることで起こりますが、その背景には自律神経の切り替え不良があり、

特に「ストレスから解放されたとき」に起こりやすいといわれます。 -

群発頭痛

片側の目の奥がえぐられるように激しく痛む稀少タイプ。

自律神経の異常な興奮や脳血管の拡張が関与すると考えられています。

このように、頭痛の多くには交感神経と副交感神経のアンバランスが影響しているのです。

自律神経が乱れる原因

-

ストレス:人間関係や仕事のプレッシャーは交感神経を優位にし、血管収縮や筋緊張を招きます。

-

姿勢不良:猫背やストレートネックは首周囲の神経や血管を圧迫し、自律神経の働きを乱します。

-

睡眠不足:副交感神経が働きにくくなり、回復力が落ちます。

-

ホルモン変化:女性は更年期や月経周期の影響で自律神経のバランスを崩しやすくなります。

セルフチェック:

自律神経が乱れていない?

以下に多く当てはまる人は、自律神経由来の頭痛が疑われます。

-

天気や気圧の変化で頭痛が出る

-

肩や首が常に重い

-

めまいや耳鳴りを伴うことがある

-

眠りが浅く疲れが取れない

-

胃腸の調子が不安定

改善のためのセルフケア

-

呼吸法(腹式呼吸)

息を吸うときにお腹をふくらませ、吐くときにしっかり凹ませることで、副交感神経が優位になります。 -

姿勢改善ストレッチ

胸を開いて肩甲骨を寄せる運動は、首・肩の血流を促進し、自律神経の働きを整えます。 -

入浴と温熱療法

ぬるめのお風呂に浸かると副交感神経が活性化。肩や首への温熱ケアも効果的です。 -

デジタルデトックス

スマホ・PCを長時間見続けると交感神経が優位に。寝る前の使用は特に控えましょう。

専門的アプローチ

セルフケアで改善しない場合、整体やアロマ、ボディケアで首・肩・背中の筋緊張を緩め、

血流と神経の通りを良くすることが有効です。

特に「胸郭出口症候群」や「ストレートネック」が背景にある場合は、専門的な施術が欠かせません。

また、神経内科や頭痛外来では、トリプタン製剤や自律神経調整薬が処方されることもあります。

整体と医療をうまく組み合わせることで、再発防止に繋がります。

まとめ

頭痛を「たかが肩こり」と放置するのは危険です。

自律神経の乱れは全身の不調を引き起こし、生活の質を大きく下げてしまいます。

まずはセルフチェックで自分の状態を知り、生活習慣の改善や専門家のケアを取り入れてください。

「もう治らない」と諦めず、体の声に耳を傾け、正しいアプローチを積み重ねることが改善への近道です。

(ちゅ楽)

2025年10月 3日 08:49

【症例紹介】「もう治らない」と諦めていた腰痛が改善した理由

腰痛は日本人が抱える国民病とも言われ、その有訴率は常に上位を占めています。

特に30代~50代の女性では、家事・仕事・育児の多重負担から慢性的に腰を痛める方が多く、

「もう治らないのでは」と不安を抱えたまま日常を過ごしているケースも少なくありません。

今回は、実際のお客様の症例をもとに、腰痛改善のプロセスをご紹介します。

1. ご来店のきっかけ ― 長年の腰痛と不安

今回ご紹介するのは、40代女性Bさん。10年以上前から断続的に腰の痛みを感じ、

最近では朝起き上がる時や立ち仕事の後に強い痛みが出るようになったとのこと。

整形外科では「腰椎椎間板の変性による腰痛」と診断され、湿布や鎮痛剤を処方されたものの、根本的な改善には至らず。

「一生この痛みと付き合うしかないのか」

そんな不安を抱えて、当院に来られました。

2. 検査で見えてきた「本当の原因」

問診・触診・動作分析を通して見えてきたのは、腰そのものの異常よりも体のバランス不良でした。

-

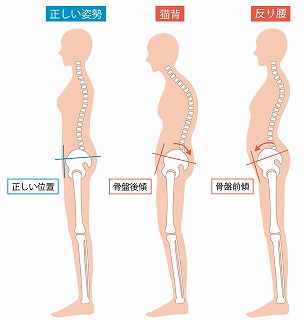

骨盤の前傾:デスクワークで反り腰気味になり、腰椎に負担が集中。

-

ハムストリングス(太もも裏)の硬さ:股関節の可動域が制限され、代償的に腰を使う動作が増加。

-

腹横筋や多裂筋といったインナーマッスルの弱化:腰椎を安定させる筋肉が働かず、外側の筋肉に過剰な負担。

-

ストレスによる交感神経の緊張:自律神経の乱れが筋緊張を慢性化。

「腰痛=腰が悪い」と思いがちですが、実際には筋肉・骨盤・神経の複合的な要因が絡み合っていることがほとんどです。

3. アプローチ ― 腰をもまない「根本改善」

施術では「腰を直接もむ」のではなく、原因にアプローチしました。

-

筋膜リリース:大腿後面・殿筋群の筋膜を解放し、股関節の動きをスムーズに。

-

骨盤調整:前傾姿勢をニュートラルに戻し、腰椎への負担を軽減。

-

インナーマッスル再教育:呼吸法を用いながら腹横筋・多裂筋を活性化。

-

自律神経アプローチ:横隔膜リリースと呼吸改善で副交感神経を優位に。

施術直後に「腰が軽い」「立ち上がりがラク」と効果を実感していただき、

数回の施術を経て、日常動作での痛みは大幅に軽減しました。

4. セルフケアの徹底 ― 再発予防の鍵

改善後も再発予防が重要です。そのため、自宅でできる簡単なケアをお伝えしました。

-

ハムストリングスのストレッチ:腰に負担をかけない動きを作る。

-

ドローイン呼吸:腹圧を高め、インナーマッスルを強化。

-

骨盤のニュートラルチェック:鏡で姿勢を確認し、反り腰や猫背を防止。

これらを日常に取り入れることで、Bさんは「また痛くなるかも」という不安から解放され、

安心して過ごせるようになったのです。

5. まとめ ― 腰痛は「改善できる」

腰痛は「加齢だから仕方ない」「一生の付き合い」と思われがちですが、

実際には 筋肉の柔軟性・骨盤の安定・自律神経の調整 で改善する可能性があります。

不安を放置すると痛みは慢性化し、生活の質(QOL)が低下します。

しかし正しいアプローチを受ければ、腰痛は改善し、再び自由に動ける日常を取り戻せます。

「もう治らない」と思っている方ほど、一度ご相談ください。体の可能性を諦める必要はありません。

(ちゅ楽)

2025年10月 3日 07:23

骨盤と姿勢の深い関係 ― 腰痛・肩こり・疲労感の隠れた原因とは?

「最近、姿勢が悪くなった気がする」「腰が重い」「肩こりが取れない」――

そんな悩みを抱える30〜50代女性は少なくありません。

実はその背景にあるのが「骨盤」の状態です。骨盤は体の土台であり、姿勢を左右する重要なパーツ。

ここが歪むことで、全身の不調へとつながります。

本記事では骨盤と姿勢の関係、歪みの原因、セルフチェック、改善方法について専門的に解説します。

骨盤とは何か?

骨盤は、腸骨・坐骨・恥骨・仙骨などが組み合わさってできた「体の基盤」です。

背骨と下肢をつなぎ、内臓を支える役割を持っています。

特に女性は出産やホルモンの影響で骨盤が動きやすく、姿勢や不調との関わりが強いのが特徴です。

骨盤と姿勢の関係

骨盤は「体の重心」をコントロールしています。

-

骨盤が前傾 → 反り腰、腰痛、太ももの前が張る

-

骨盤が後傾 → 猫背、肩こり、ぽっこりお腹

-

左右の歪み → 股関節痛、ひざ痛、歩行のアンバランス

つまり、骨盤の角度や位置がズレると、背骨のS字カーブが崩れ、

全身の筋肉や関節に負担をかけてしまうのです。

骨盤が歪む原因

-

長時間の座位

デスクワークやスマホ操作で前傾姿勢が続くと、骨盤は後傾し猫背を招きます。 -

筋肉のアンバランス

大殿筋・腸腰筋・内転筋など骨盤を支える筋肉の弱化・緊張が歪みを助長。 -

生活習慣

片足重心で立つ、足を組む、同じ方向にカバンを持つ――小さなクセが積み重なります。 -

女性特有の要因

出産による骨盤底筋のゆるみ、ホルモン変化も大きな要因です。

セルフチェック ―

骨盤の歪みを確認する方法

-

鏡の前に立ち、左右の肩や腰の高さに差がないか

-

立った時につま先が外に開きすぎていないか

-

壁に背中をつけて立ったとき、腰の隙間が極端に広い/狭い

-

仰向けで寝たとき、足の長さが違う

これらに当てはまる場合、骨盤が歪んでいる可能性があります。

骨盤の歪みがもたらす不調

-

腰痛・坐骨神経痛

神経が圧迫され、慢性的な痛みやしびれを感じることも。 -

肩こり・頭痛

骨盤後傾で猫背になると、首や肩の筋肉に大きな負担がかかります。 -

内臓の不調

骨盤の歪みで内臓の位置がずれ、便秘や冷え性を引き起こすことも。 -

見た目の変化

お腹が出て見える、ヒップラインが下がるなど美容面にも影響します。

改善のためのセルフケア

-

骨盤底筋トレーニング

呼吸と合わせてお尻を締めるエクササイズ。女性の更年期症状改善にも有効。 -

ストレッチ

腸腰筋・大腿四頭筋・内転筋を伸ばすと、骨盤の前後バランスが整いやすい。 -

正しい座り方

骨盤を立て、坐骨で座ることを意識。腰にクッションを入れるとサポートになります。 -

ウォーキング

骨盤の回旋を意識して歩くことで、自然に歪みをリセット。

専門的アプローチの必要性

セルフケアで改善しきれない場合は、整体やボディケアによる専門的なケアが必要です。

特に 筋膜リリースや関節モビライゼーション は、固まった組織を緩め、

骨盤と背骨のアライメントを整える効果が期待できます。

また、定期的なケアを通して「歪みにくい体」をつくることが重要です。

今すぐ行動を!

骨盤は“体の要(かなめ)”。ここを整えることで、姿勢・痛み・美容・内臓の働きまで改善されます。

痛みや不調を「年齢のせい」にせず、まずはセルフチェックと生活習慣の見直しから始めましょう。

そして必要であれば専門的な施術を受け、健やかで美しい姿勢を取り戻してください。

(ちゅ楽)

2025年10月 2日 08:19

【更年期】体の痛み・不調の原因はホルモンだけじゃない? ― 知っておきたい真実と対策

40代後半から50代にかけて、多くの女性が直面する「更年期」。

「肩や腰の痛みが強くなった」「頭痛やめまいが増えた」「眠りが浅くて疲れが取れない」――。

こうした声は珍しくありません。

しかしその背景には単なる「女性ホルモンの減少」だけでなく、自律神経の乱れや筋肉・骨格の変化が関係しています。

本記事では、更年期と体の痛み・不調の関係を専門的な視点から解説し、セルフケアや整体の有効性までお伝えします。

更年期に起こる体の変化

更年期とは、閉経の前後10年間(45〜55歳頃)を指し、エストロゲンという女性ホルモンの急激な減少が起こります。

エストロゲンは、骨や筋肉、血管、自律神経の働きに関わるため、その減少は全身に影響を与えます。

主な症状

-

ホットフラッシュ(のぼせ・発汗)

-

不眠、動悸、不安感

-

関節痛、肩こり、腰痛

-

手足のしびれや冷え

実際に、日本産科婦人科学会の調査によると、更年期女性の約70%が「体の痛みや不調」を自覚していると報告されています。

痛みや不調のカギは「自律神経」と「筋膜」

自律神経の乱れ

エストロゲンは脳の視床下部に作用し、自律神経のバランスを整える役割を担っています。

減少すると交感神経(緊張)と副交感神経(休息)の切り替えがスムーズにいかず、

頭痛・肩こり・胃腸不調など多彩な症状が現れます。

筋膜と痛み

近年注目されているのが「筋膜(きんまく)」です。

筋肉を包む膜であり、全身をネットワークのようにつないでいます。

ホルモン変化と血流低下により筋膜が硬くなると、肩や腰の痛み、関節のこわばりが起こりやすくなります。

セルフチェック ―

あなたの不調は更年期サイン?

-

□ 肩や腰のこりが以前より強くなった

-

□ 夜中に目が覚めることが多い

-

□ 手足が冷える・しびれる

-

□ 急に汗が出たり顔がほてる

-

□ 気分が落ち込みやすい

3つ以上当てはまるなら、更年期の不調が関係しているかもしれません。

改善のためのアプローチ

1. 生活習慣の見直し

-

睡眠リズムを整える

-

バランスの良い食事(大豆イソフラボン、カルシウム)

-

適度な運動(ウォーキング・ストレッチ)

2. 呼吸法と姿勢改善

浅い呼吸は交感神経を刺激し、不安や痛みを強めます。

腹式呼吸や胸を開くストレッチは、自律神経を整える効果が期待できます。

3. 専門的ケア(リリース整体・アロマトリートメントなど)

筋膜リリースや骨格調整は、硬くなった筋肉や関節を柔らかくし、

血流を促進。自律神経の乱れによる不調の軽減にも有効です。

アロマが更年期の症状には、とても効果的です。

放置しないで「今」ケアを始めよう

更年期の不調は「年齢だから仕方ない」と思いがちですが、

放置すると慢性的な痛みや生活の質(QOL)の低下につながります。

「最近疲れやすい」「体の痛みが増えた」と感じたら、それは体からのSOSサイン。

セルフケアに加え、信頼できる専門家のサポートを取り入れることで、驚くほど体が楽になることがあります。

まとめ

更年期の体の痛みや不調は、ホルモンだけでなく、自律神経や筋膜の影響が大きいことがわかっています。

早めに気づき、正しくケアすることで、更年期を前向きに過ごすことができます。

「ただの肩こり・腰痛」と軽視せず、自分の体と丁寧に向き合うことが大切です。

(ちゅ楽)

2025年10月 1日 08:01

« 院長 佐久眞ブログ: 2025年9月 | メインページ | アーカイブ | 院長 佐久眞ブログ: 2025年11月 »